【江東区住吉】NIPTとヘパリン皮下注射の影響とは

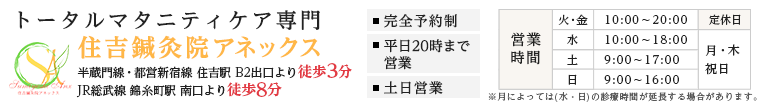

皆様、こんにちは!江東区住吉にある住吉鍼灸院アネックスです。

妊娠中のデリケートな時期を、不安なく、少しでも心穏やかに過ごしていただきたい。その一心で、今日も情報をお届けします。

今回は、不育症の治療などでヘパリン皮下注射をされている方が、NIPT(新型出生前診断)を受ける際に知っておくべき、検査結果への影響と対策について、詳しく解説させていただきます。

💉 ヘパリン皮下注射の役割とNIPTのメカニズム

1. ヘパリン注射の目的

ヘパリン皮下注射は、主に不育症(習慣流産や死産を繰り返す状態)や血栓性素因を持つ方の治療に用いられます。

抗凝固作用: 血液が固まるのを防ぐ抗凝固作用を持つことで、胎盤などの血管に血栓(血の塊)ができるのを予防します。

目的: 胎盤を通して赤ちゃんへ送られる酸素や栄養が途絶えるのを防ぎ、流産や死産のリスクを低減することが目的です。毎日、自己注射を頑張っていらっしゃる方は本当に大変だと思います。

2. NIPT(新型出生前診断)の仕組み

NIPTは、妊婦さんの血液中に含まれる胎児由来のDNA断片(cfDNA)を分析することで、特定の染色体異数性(ダウン症候群など)の可能性を調べる非確定的検査です。

検査対象: 妊婦さんの血液中のごくわずかな量の胎児DNAを検出・分析します。

🚨 ヘパリン注射がNIPTの結果に与える可能性のある影響

ヘパリン治療中の方がNIPTを受ける際に、最も注意すべきなのは、ヘパリンの成分が検査結果に影響を与え、「判定保留」となる可能性があることです。

なぜ判定保留になるのか?

NIPTは、血液中の胎児DNA断片の割合(胎児分画)が一定レベル以上ないと、正確な分析ができません。

検査妨害の可能性: ヘパリンは血液中の成分であるため、採血された血液中でNIPTの検査を妨げ、特に胎児DNAを分析するプロセスに影響を及ぼす可能性が指摘されています。

胎児分画の低下: ヘパリンの影響により、検査に必要な胎児DNAの濃度が十分に検出できず、結果として「判定保留(NC: No Call)」となるリスクが高まると考えられています。

⚠️ 判定保留(NC)となった場合の影響

判定保留となってしまうと、正確な結果が得られないため、再採血が必要となり、検査結果が出るまでの期間が延びることになります。不安な時期に結果を待つ期間が長引くのは、精神的にも大きな負担となります。

✅ 正確な検査結果を得るための対策と主治医との相談

ヘパリン治療中であっても、正確なNIPTの結果を得るために、以下の点に注意し、必ず主治医と相談してください。

1. 採血前の休薬(一時的な注射の中止)

多くのNIPTを実施する医療機関や専門機関では、正確な検査結果のために、NIPT採血の直前にヘパリン注射を一時的に休止することを推奨しています。

休薬時間の目安: 一般的に、採血の12時間~48時間前に休薬することが推奨されることが多いです。ただし、この時間は使用しているヘパリンの種類や投与量、医療機関の方針によって異なります。

⚠️ 最重要事項: 自己判断で休薬してはいけません。 血栓症のリスクを伴う治療であるため、必ずヘパリン注射の処方をしている主治医(産婦人科または血液内科など)に、NIPTを受けること、および休薬の必要性、開始・再開の正確なタイミングを相談し、その指示に従ってください。

2. NIPT実施施設への申告

NIPTの予約時または検査当日、ヘパリン皮下注射による治療中であることを必ず実施施設(クリニックなど)に伝えてください。施設側も、ヘパリンの影響を考慮した採血タイミングや対応策をアドバイスしてくれるはずです。

🌟 住吉鍼灸院アネックスからのメッセージ

当院は、ヘパリン治療中の患者様の体調管理や、妊娠中の不安・ストレス緩和のサポートを得意としております。

もし、不安やストレスを感じていらっしゃるようでしたら、ぜひ当院にご相談ください。東洋医学の観点から、心身を整えるお手伝いをさせていただきます。